Nachhaltig reisen in Südafrika: Luxus-Safaris zwischen Vision und Realität

Kapstadt, 19. Juni 2025, 10:00 Uhr

Südafrika positioniert sich zunehmend als Vorreiter in der Verbindung von exklusivem Safari-Tourismus und ökologischer Verantwortung. Im Spannungsfeld zwischen Luxus, Naturschutz und sozialer Gerechtigkeit entstehen neue Angebote, die bewusst auf grüne Technologien, lokale Zusammenarbeit und Biodiversität setzen. Doch wie nachhaltig ist das Premium-Safari-Erlebnis wirklich? Ein Blick hinter die Kulissen offenbart Chancen – und Herausforderungen.

Ein neues Safari-Zeitalter beginnt: Nachhaltiger Luxus im Busch

Im Januar 2025 eröffnete mit Few & Far Luvhondo ein spektakuläres Projekt in den Soutpansberg Mountains im Norden Südafrikas. Die Lodge versteht sich nicht nur als exklusiver Rückzugsort mit Solarfähre, Zero-Waste-Konzept und regenerativem Waldschutz, sondern als Blaupause für klimaneutrale Luxusreisen. Mit über 100.000 Tonnen CO₂-Speicherung jährlich durch Wiederaufforstung setzt das Projekt ambitionierte Maßstäbe.

Das Konzept: Reduktion des ökologischen Fußabdrucks bei maximalem Komfort. Kliffsuiten mit Solarstrom, eine eigene Seilbahn zur Anreise, lokale Materialien aus der Bekämpfung invasiver Pflanzen – all das macht Few & Far zum Pionier. Aktivitäten wie Wild-Swimming, Bush Dining oder Nashorn-Wanderungen mit lokalen Guides verbinden exklusive Erlebnisse mit Naturnähe.

Vielfalt grüner Lodges: Technologie und Design neu gedacht

Auch andere Anbieter folgen dem Trend: Die Cheetah Plains Lodge setzt auf vollständig elektrische Safari-Fahrzeuge, CO₂-negative Infrastruktur und avantgardistische Architektur. Solarbetriebene Wasseraufbereitung, Abfallmanagement und Community Gardens gehören in vielen Luxuslodges mittlerweile zum Standard.

Ein Vergleich von zwölf führenden Safari-Unterkünften in Südafrika zeigt, dass die Nachhaltigkeit unterschiedlich ausgeprägt ist. Während einige Lodges gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen, gehen andere weit darüber hinaus. Zentrale Kriterien dabei:

- 100 % Solarstromversorgung

- Regenwassernutzung und -speicherung

- biologisch abbaubare Produkte und Recycling-Management

- Integration lokaler Künstler und Produzenten

Ökologisch sinnvoll – aber auch wirtschaftlich tragfähig?

Der Premium-Safari-Sektor ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Laut aktuellen Daten gab ein typischer Wildlife-Tourist 2023 rund 31.200 Rand aus – etwa das Dreifache des Durchschnitts. Der Sektor generierte über 28 Milliarden Rand. Doch nicht alle profitieren davon.

Während große Unternehmen zunehmend in Nachhaltigkeit investieren, bleiben kleinere Anbieter oft auf halber Strecke stehen. Der Umstieg auf Solartechnologie, umweltfreundliche Bauten und nachhaltige Lieferketten ist teuer – und ohne staatliche Förderung kaum finanzierbar.

Der soziale Aspekt: Wem gehört der grüne Tourismus?

Kritiker warnen: Ohne echte Mitsprache der lokalen Bevölkerung drohen neue Formen der Abhängigkeit. Projekte wie die African Ivory Route zeigen, dass Community-basierter Tourismus zwar Einkommen schafft, langfristig aber auch durch externe Interessen gesteuert werden kann. Die lokale Kontrolle bleibt oft symbolisch.

Ein Forschungsteam analysierte unter anderem das Wild Olive Tree Camp im Kruger-Gebiet. Fazit: Kurzfristige wirtschaftliche Impulse stehen langfristigen Herausforderungen gegenüber – wie fehlender Bildungszugang, mangelnde Beteiligung an der Entscheidungsfindung und Abwanderung der Gewinne.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Greenwashing-Gefahr

Der Begriff „nachhaltige Safari“ wird nicht einheitlich definiert. Einige Luxuslodges werben mit „grünen“ Konzepten, während sie gleichzeitig nicht vollständig auf fossile Energie verzichten oder Wildreservate intensiv touristisch nutzen. Laut Branchenkennern besteht das Risiko, dass Nachhaltigkeit zum bloßen Marketing-Label verkommt.

„Nicht jede Lodge, die Solarzellen auf dem Dach hat, ist automatisch nachhaltig – entscheidend ist das Gesamtkonzept: von den Arbeitsbedingungen bis zum Landbesitz“, so ein Tourismusforscher aus Johannesburg.

Klimakrise als Stressfaktor für Ökosysteme

Die Klimaveränderung wirkt sich zunehmend auf das Safari-Erlebnis aus. Südafrika zählt zu den globalen Hotspots für Wetterextreme. Dürren, Buschbrände und Wasserknappheit bedrohen Tiermigrationen, Vegetation und Infrastruktur. Einige Lodges reagieren mit Anpassungsstrategien: mobile Camps, saisonale Angebote, flexible Tierbeobachtungszeiten.

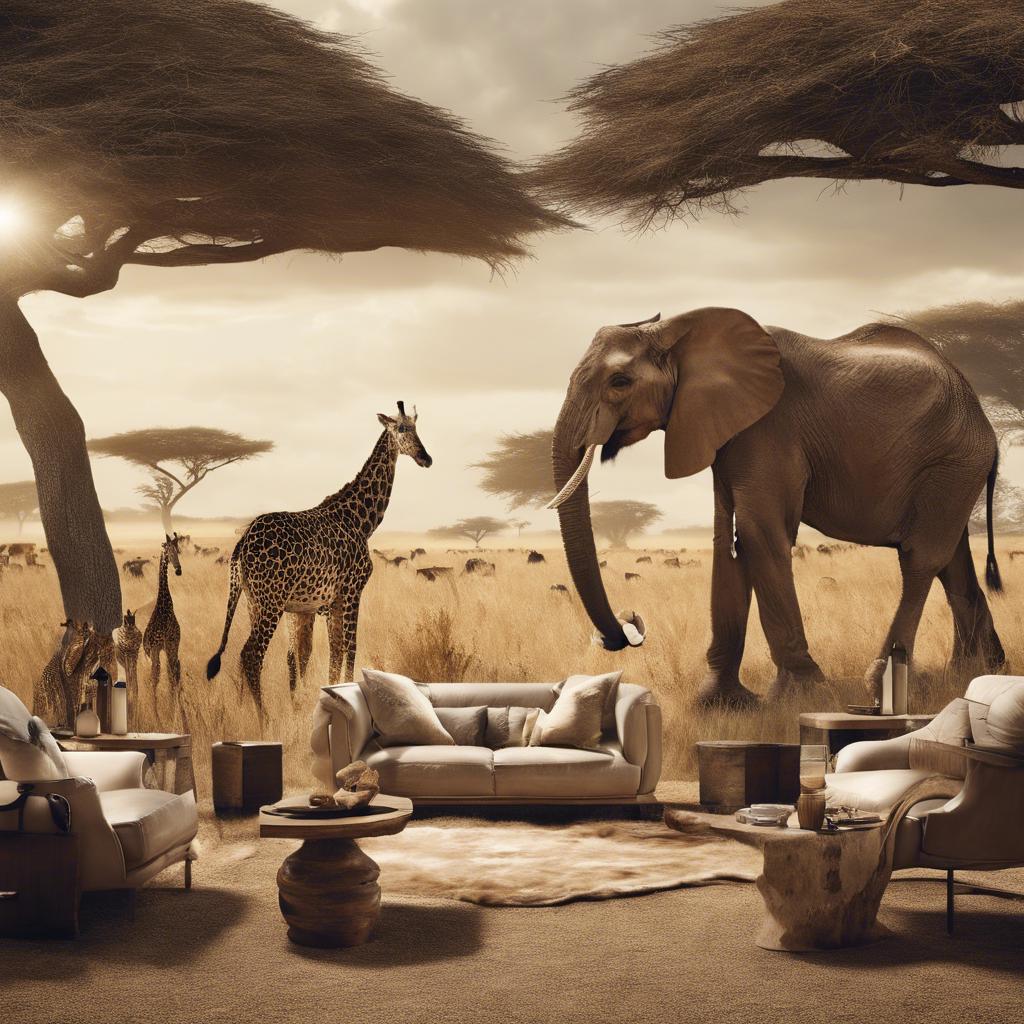

Der Druck steigt: Bei nicht angepasstem Management kann der Tourismus Wildtiere massiv stören. Studien belegen Verhaltensänderungen bei Elefanten und Großkatzen durch zu hohe Besucherfrequenz, laute Fahrzeuge oder nächtliche Aktivitäten.

Ein System auf dünnem Fundament: Die Lehren aus der Pandemie

Die COVID-19-Krise hat Schwachstellen des Safari-Tourismus schonungslos offengelegt. Als internationale Gäste ausblieben, gerieten viele privat betriebene Reservate in Existenznot. Einnahmeverluste führten zur Entlassung von Wildhütern, Sicherheitslücken – und vermehrter Wilderei.

Heute fordern viele Beteiligte neue Finanzierungsmodelle: CO₂-Kompensation durch Reisende, Wildtier-Anleihen, staatlich garantierte Mindestabgaben für lokale Gemeinden oder gemeinnützige Fonds zum Schutz der Biodiversität.

Bildung als Schlüssel zu echtem Wandel

Ein wachsender Teil der Safari-Anbieter setzt auf Bildungsangebote. Workshops, Naturführungen, kulturelle Begegnungen und Umweltkurse für Kinder gehören zunehmend zum festen Programm. Ziel ist es, das Bewusstsein der Gäste für die Zerbrechlichkeit der Ökosysteme zu schärfen – und langfristig nachhaltiges Verhalten zu fördern.

Gerade in exklusiven Lodges besteht dabei großes Potenzial: Wer mehrere tausend Euro pro Nacht zahlt, ist oft bereit, sich intensiver mit Natur- und Artenschutz auseinanderzusetzen – wenn das Angebot dafür vorhanden ist.

Die wissenschaftliche Kritik: Machtverhältnisse im Tourismus

Ein bislang wenig beachteter Aspekt ist der Einfluss internationaler Forschung. Zahlreiche Studien zu Safari-Tourismus werden von Institutionen außerhalb Afrikas durchgeführt – ohne Einbeziehung lokaler Expertinnen. Dieses Phänomen, auch „Parachute Science“ genannt, reproduziert koloniale Machtstrukturen und verhindert nachhaltigen Wissensaufbau vor Ort.

Viele Wissenschaftler:innen fordern deshalb eine stärkere Beteiligung afrikanischer Akteure bei Forschung, Monitoring und Entwicklung touristischer Konzepte.

Tabellarischer Überblick: Stärken und Schwächen grüner Premium-Safaris

| Aspekt | Stärken | Schwächen |

|---|---|---|

| Ökologie | Solarenergie, Zero-Waste, CO₂-Kompensation | Teilweise Greenwashing, hohe Ressourcennutzung |

| Soziales | Community-Beteiligung, lokale Materialien | Machtungleichgewichte, geringe Gewinnbeteiligung |

| Wirtschaft | Hohe Einnahmen, Beschäftigung | Abhängigkeit von internationalen Gästen |

| Klimaanpassung | Flexible Tourformate, nachhaltige Architektur | Kurzfristige Planung, Infrastrukturkosten |

Fazit: Zwischen Hoffnung und Verantwortung

Der nachhaltige Safari-Tourismus in Südafrika steht an einem Wendepunkt. Die Ambitionen sind groß: Klimaneutralität, soziale Gerechtigkeit und hochwertige Naturerlebnisse sollen vereint werden. In vielen Regionen entstehen innovative Modelle – gleichzeitig zeigen strukturelle Ungleichheiten, ökologische Risiken und wirtschaftliche Zwänge die Grenzen der Vision.

Ob der Safari-Traum wirklich grün wird, hängt davon ab, ob lokale Communities nicht nur beteiligt, sondern beteiligt gestaltend sind, ob ökologische Standards flächendeckend greifen – und ob Reisende bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.