Abramovichs Mega-Yacht: So hoch ist der Treibstoffverbrauch selbst im Hafen

Hamburg – Auch wenn Superyachten wie die „Eclipse“ oder die „Solaris“ von Roman Abramovich majestätisch und träge im Hafen liegen, laufen die Motoren im Hintergrund unermüdlich. Der Grund: Stromhungrige Systeme an Bord lassen den Treibstoffverbrauch selbst im Stillstand auf ein Niveau schnellen, das vielen Beobachtern die Sprache verschlägt. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, welche Technik dahintersteckt und warum gerade die Ruhephasen zum enormen Energiefresser werden.

Die Dimensionen einer schwimmenden Stadt

Die „Eclipse“, mit 162,5 Metern Länge einst die größte private Yacht der Welt, ist nicht nur ein Symbol für Luxus, sondern auch für gigantische technische Anforderungen. Mit einem Tankvolumen von über 1,3 Millionen Litern, einem diesel-elektrischen Antrieb und umfangreicher Bordtechnik verfügt sie über alles, was einer schwimmenden Stadt gleichkommt. Auch die kleinere Schwester „Solaris“ mit knapp 140 Metern Länge und moderner Azipod-Technologie verlangt nach ständiger Energieversorgung – ob in Fahrt oder stillliegend im Hafen.

Gerade im Hafen, wenn die Motoren für den Vortrieb ruhen, übernehmen Generatoren die Energieversorgung. Diese betreiben die Klimaanlagen, Heizsysteme, Küchen, Entertainment-Systeme, Pools, Waschmaschinen und sogar stabilisierende Hydraulikanlagen. Fachleute sprechen hier vom sogenannten „Hotel-Load“. Laut Yacht-Emission-Studien macht dieser Bereich bis zu 78 Prozent der gesamten Energieanforderungen einer Superyacht aus – eine Zahl, die viele überrascht.

Wie viel Treibstoff wird im Hafen wirklich verbraucht?

Eine zentrale Frage, die viele Leser beschäftigt, lautet: Wie viel Treibstoff verbraucht eine Superyacht im Hafen pro Stunde oder Tag? Die Antworten variieren stark, doch Erfahrungswerte geben eine Richtung: Eine 80-Meter-Yacht verschlingt im Hafen durchschnittlich rund 250 bis 300 Kilowatt Dauerlast. Umgerechnet auf Dieselverbrauch bedeutet dies zwischen 1.800 und 2.500 Litern pro Tag. Hochgerechnet auf die Dimensionen einer 160-Meter-Yacht wie der „Eclipse“ sind Tagesverbräuche von mehreren Tausend Litern – teils über zwei Tonnen Diesel – plausibel.

Rechnen wir mit einer angenommenen Dauerlast von 500 Kilowatt für eine der größten Yachten der Welt, so ergibt sich ein Tagesverbrauch von etwa 12.000 Kilowattstunden. Bei einem spezifischen Verbrauch von 200 Gramm pro Kilowattstunde summiert sich dies auf 2,4 Tonnen Diesel täglich. Umgerechnet entspricht das fast 3.000 Litern. Der CO₂-Ausstoß liegt dabei bei rund 7,7 Tonnen pro Tag – im Hafen wohlgemerkt, ohne dass sich die Yacht überhaupt bewegt.

Die Kostenfrage im Stillstand

Aus der Verbrauchsrechnung ergibt sich die nächste Nutzerfrage: Was kostet der Generatorbetrieb einer Yacht im Hafen pro Tag? Die Antwort hängt stark vom aktuellen Dieselpreis ab. Bei 12.000 Litern am Tag und einem Preis von rund einem Euro pro Liter summieren sich die Kosten schnell auf über 12.000 Euro – pro Tag. Steigen die Preise in Richtung 1,30 Euro, liegen die täglichen Kosten sogar bei über 15.000 Euro. Für viele Eigner sind diese Summen zwar bezahlbar, sie verdeutlichen jedoch, wie energieintensiv der Luxus im Hafen ist.

Warum der Verbrauch im Hafen kaum sinkt

Eine weitere häufige Frage lautet: Warum ist der Treibstoffverbrauch im Hafen oft ähnlich hoch wie unterwegs? Die Antwort ist simpel: Die Vielzahl der Systeme an Bord arbeitet unabhängig von der Fahrtgeschwindigkeit. Klimatisierung, Küchen, Beleuchtung und Poolheizungen benötigen konstante Energie. Hinzu kommen Stabilisierungssysteme, die auch bei Wellengang im Hafen oder vor Anker eingesetzt werden. Hydraulische Pumpen mit mehreren Dutzend Kilowatt Dauerlast sind hier Standard. So entstehen selbst ohne Fahrt enorme Verbrauchswerte, die sich in der Bilanz fast nicht von den Zahlen während gemächlicher Fahrt unterscheiden.

Technik hinter den Kulissen: Generatoren und Lastspitzen

Ein Crewmitglied einer Superyacht fasste es in einem Forum einmal so zusammen: „Die Leute sehen die Yacht im Hafen und glauben, alles steht still. In Wahrheit laufen ständig mehrere Generatoren – oft 24 Stunden am Tag.“ Diese Generatoren sind nötig, um Lastspitzen abzufangen. Während ein einzelner Generator bei Teillast ineffizient läuft, müssen für Manöver oder thrusterintensive Hafenoperationen gleich mehrere parallel betrieben werden. Das sorgt für Redundanz, treibt jedoch den Verbrauch zusätzlich nach oben.

Besonders problematisch sind Lastspitzen, etwa beim Betrieb von Bug- und Heckstrahlrudern. Hier können kurzfristig mehrere Hundert Kilowatt Leistung abgerufen werden. Damit das Bordnetz nicht zusammenbricht, müssen Generatoren in Bereitschaft laufen, selbst wenn der Grundverbrauch niedriger wäre. Die Folge: mehr Dieselverbrauch bei ineffizienter Teillast.

Besondere Stromfresser an Bord

- Klimatisierung: Gerade in warmen Regionen wie der Türkei oder dem Mittelmeer laufen die Anlagen oft auf voller Leistung.

- Wäscherei: Superyachten verfügen über ganze Waschräume, die mehrere Maschinen gleichzeitig betreiben.

- Pools und Whirlpools: Heizungen und Umwälzanlagen erzeugen Dauerlasten.

- Stabilisierungssysteme: Zero-Speed-Finnen und Hydraulikpumpen beanspruchen viel Strom, auch im Hafen.

- Entertainment und Küche: Voll ausgestattete Küchen, Kinos und Beleuchtungen fressen unbemerkt hunderte Kilowatt.

Landstrom: Chance oder Feigenblatt?

Eine weitere Frage, die sich viele stellen: Sind Landstromanschlüsse eine gute Alternative – und wie viel sparen sie? Prinzipiell können moderne Marinas heute bis zu 866 Kilovoltampere bereitstellen, was für den Hotel-Load ausreichend ist. In Barcelona etwa wirbt der Hafen mit solchen Kapazitäten. Allerdings nutzen viele Superyachten diese Möglichkeit kaum. Der Grund: Viele Häfen bieten nur kleinere Anschlüsse mit 200 Ampere, was für die Anforderungen von Schiffen wie der „Eclipse“ viel zu wenig ist. Zudem werden Lastspitzen etwa bei Thruster-Betrieb oder großen Heizungen nicht allein über Landstrom abgedeckt, weshalb Generatoren weiterlaufen müssen. In der Praxis bleibt Landstrom also eher Ergänzung als Lösung.

Emissionen im Blickpunkt

Superyachten sind nicht nur Energiefresser, sondern auch Emissionsriesen. Studien zeigen, dass die 300 größten Yachten der Welt zusammen jährlich 285.000 Tonnen CO₂ verursachen – mehr als ganze Kleinstaaten. Der größte Anteil entfällt dabei nicht auf Hochseefahrten, sondern auf die Zeit im Hafen und vor Anker. Diese Tatsache macht den Stillstands-Verbrauch besonders brisant.

Ein weiteres Problem, das Crew-Mitglieder in Foren ansprechen, sind die Abgase. Während Nassauspuffsysteme die Emissionen ins Wasser leiten, führen Trockenabgasanlagen häufig zu Rußablagerungen auf Decks. Das sorgt für zusätzliche Wartung und verdeutlicht die Umweltbelastung auch für die unmittelbare Umgebung.

Technische Entwicklungen und Lösungsansätze

Die Yachtindustrie sucht nach Wegen, um den Stillstands-Verbrauch zu reduzieren. Die Frage vieler Interessierter lautet: Welche Technologien helfen, den Verbrauch im Hafen zu senken? Die Antworten sind vielfältig:

- Abwärmenutzung: Restwärme von Generatoren wird für Warmwasser oder Heizungen genutzt.

- Peak-Shaving: Batterien gleichen Lastspitzen aus, sodass weniger Generatoren parallel laufen müssen.

- Wärmepumpen: Effizienter als klassische Heizsysteme, reduzieren sie den Energiebedarf deutlich.

- Landstrom: Wenn leistungsfähig genug, kann Landstrom Generatoren ersetzen, zumindest teilweise.

- Brennstoffzellen: Zukunftsprojekte wie Feadship „Project 821“ zeigen, dass Hotel-Loads emissionsfrei über Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben werden können – zumindest für mehrere Tage am Stück.

- Alternative Kraftstoffe: HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) gilt als klimafreundlicher Dieselersatz, wird in Neubauten und Konzepten bereits erprobt.

Beispielhafte Verbrauchswerte im Überblick

| Yachtgröße | Hotel-Load im Hafen | Verbrauch Diesel/Tag | Kosten (bei 1 €/l) | CO₂-Ausstoß/Tag |

|---|---|---|---|---|

| 80 m | 250–300 kW | 1.800–2.500 l | 1.800–2.500 € | 4,8–6,7 t |

| 120 m | 400–500 kW | 3.000–4.500 l | 3.000–4.500 € | 8,0–12,0 t |

| 160 m+ | 500–800 kW | 5.000–12.000 l | 5.000–12.000 € | 13,0–32,0 t |

Abramovichs Yachten im Blick der Öffentlichkeit

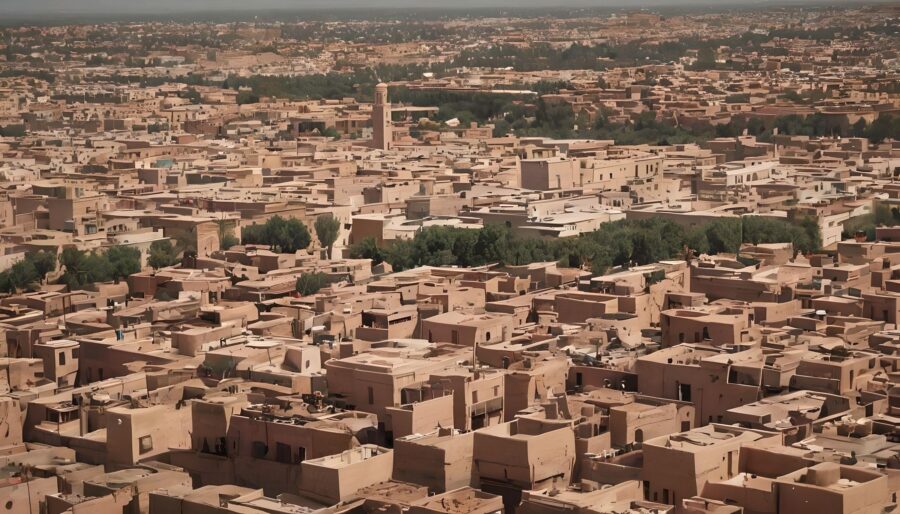

Seit den Sanktionen gegen russische Oligarchen 2022 liegen Abramovichs Yachten oft in der Türkei. Besonders die „Eclipse“ wurde in Marmaris mehrfach fotografiert, bevor sie im August 2025 nach Izmit verlegt wurde. Diese langen Liegezeiten machen den Verbrauch im Stillstand noch relevanter. Die Frage, wie viel Diesel während solcher Hafenaufenthalte verbraucht wird, bewegt nicht nur Umweltaktivisten, sondern auch Beobachter in sozialen Medien. Instagram-Posts zeigen, wie die Schiffe jahrelang nahezu unbewegt im Hafen liegen – mit laufenden Generatoren.

Schlussbetrachtung

Der Blick auf Abramovichs Mega-Yachten offenbart ein Thema, das weit über reinen Luxus hinausgeht. Der Treibstoffverbrauch im Stillstand ist immens, kostet täglich mehrere Zehntausend Euro und verursacht CO₂-Emissionen, die im Vergleich zu kompletten Ortschaften stehen. Gleichzeitig liefert die Branche selbst Lösungsansätze: Landstrom, Batteriesysteme, Wärmepumpen und sogar Brennstoffzellen könnten den Fußabdruck reduzieren. Doch bis diese Technologien breit verfügbar und bezahlbar sind, bleibt der „Hotel-Load“ das vielleicht größte Geheimnis hinter den glitzernden Fassaden der Mega-Yachten – und ein Sinnbild für die Schattenseiten des schwimmenden Luxus.